Die Schule in der Klassengesellschaft

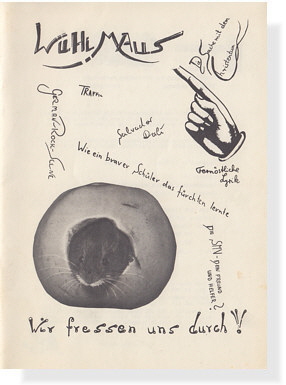

„Die Schule in der Klassengesellschaft“ schrieb ich im Frühjahr 1974 für die Westerburger Schülerzeitung „Wühlmaus“. Zusammen mit dem ein halbes Jahr später verfassten Artikel „Chile: 1 Jahr Faschismus“ war es damals mein umfangreichster Text. Erstmals arbeitete ich hier auch mit Belegen, Anmerkungen und Quellenangaben. In der Retrospektive war das bereits auf dem Niveau einer Seminararbeit im Fach Politikwissenschaft, bzw. im Vergleich mit vielem, was ich an der Universität Gießen erlebt habe, schon darüber hinaus.

In der streng marxistischen Auslegung des Themas liegt die Stärke, aber auch die Schwäche des Textes. Wie man an den Quellen sieht, war ich sozusagen auf der Höhe der Zeit, was die linke Diskussion des Bildungswesens betraf. Was mich damals stark beeinflusste, war zum einen das Buch „Lernen in der Klassenschule“ des Bremer Erziehungswissenschaftlers Johannes Beck (1938–2013). Was das für ein interessanter, unkonventioneller Typ war (gelernter Schreiner!), kann man hier nachlesen.

Wühlmaus 2/1974

Es war auch die Zeit der Auseinandersetzung um die betont linken hessischen Rahmenrichtlinien („Was sollen Schüler lernen?“). Weiterhin las ich damals Bücher wie „Schuldemokratie – keine Utopie. Das Versuchsgymnasium Oslo“ oder „Privilegien durch Bildung“ von Norbert Weber. Als Periodikum der Wahl hatte ich die aus dem undogmatischen linkssozialistischen Umfeld kommende Zeitschrift päd. extra abonniert. Was ich hingegen immer ablehnte, war das Konzept der „antiautoritären Erziehung“. Marx hätte gesagt: „kleinbürgerlich anarchistisch“.

Man sollte nicht allzu hart mit sich selbst ins Gericht gehen und berücksichtigen, was einem 17-jährigen möglich war. „Die Schule in der Klassengesellschaft“ war – abgesehen von der gezwungenen, ideologischen Hinführung und dem altersgemäß unreifen Stil – sauber recherchiert, klar strukturiert, mit interessanten Details versehen, mit vielen Zahlen und Fakten untermauert, hatte eine klare Aussage und manchmal sogar Wortwitz.

Dennoch erscheinen die theoretischen Grundlagen und die doktrinäre Ausrichtung des Themas genau ein halbes Jahrhundert später als eine merkwürdige, aber für meine Generation und meine damalige politische Richtung typische Verirrung. Die Bundesrepublik der 70er Jahre als eine harte, diskriminierende Klassengesellschaft darzustellen, und zu glauben, alle gesellschaftlichen Bereiche wären bis ins Letzte nach dem Klassengegensatz, dem Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, ausgerichtet, war falsch. Das war und ist die verzerrte Wahrnehmung gerade der bis heute einflussreichen, neomarxistisch orientierten Frankfurter Schule (Theodor W. Adorno, Ernst Bloch). Denn was für ein schönes und freies Land hatten wir doch damals...

Richtig bleibt die Kritik an sturem Lernen, an reinem Bücherwissen und an der Trennung von Schule und „wirklichem Leben“. Als Referendar (1985/86) führte ich handlungsorientierten Projektunterricht durch und war an einem entsprechenden Schulversuch beteiligt (dem legendären PUSCH-Projekt an der Gesamtschule Konradsdorf in der Wetterau).

Zu meiner aktiven Lehrerzeit (2001–2016) war es nicht mehr möglich, Projekte durchzuführen. Die ständig zahlreicher und anfordernder werdenden Tests („teaching to the test“) und der immer dichter werdende Lehrplan lassen in der heutigen Oberstufe so etwas gar nicht mehr zu. Der „verschulte“ Unterricht und das unablässige, ständige Prüfen waren aber zumindest in Teilen das, worum es der damaligen Schulkritik ging – reißt man einmal den ideologischen Schleier weg. Sogar die Hessischen Arbeitgeberverbände forderten, das in kurze Stunden- und Fächerabfolge zerhackte Lernen aufzugeben und überwiegend Projektunterricht zu machen.

In der Oberstufe, in der ich fast ausschließlich arbeitete, habe ich durch den häufigen Einsatz von Schüler-Präsentationen selbsttätiges Lernen ermöglicht – und wie ich meine, mit gutem und sehr gutem Erfolg. Für die Schüler, die alleine oder in kleinen Gruppen ein Thema selbständig recherchieren, inhaltlich aufbereiten, in die Form einer PC-gestützten Präsentation bringen, in der Klasse vortragen und sich der anschließenden Diskussion mit Lehrer und Mitschülern stellen mussten, hatte das durchaus eine im modernen Sinne handlungsorientierte, projektartige Form. Und trotz des hohen bis sehr hohen Arbeitsaufwandes war diese Unterrichts- und Prüfungsform auch beliebt.

Noch ein Wort zum Formalen des Textes. Bei mir musste und muss alles auch immer gut aussehen. Gegenüber dem Vorjahr 1973 („Pop-Musik: Business as Usual“) hatte das Layout wieder neue Gestaltungselemente. Ich setzte jetzt auch Rahmen und Aufzählungssymbole ein. Wie ich die schwarzen Punkte hinbekam, weiß ich allerdings nicht mehr. Vielleicht hatten wir Lineale für Geometrie, in denen entsprechende Formen ausgestanzt waren. Die musste ich aber dann auf den Blättern genau anhalten.

Die Unterschrift belegt, dass ich damals durchgängige Kleinschreibung befürwortete, was ich mir aber nie dauerhaft angewöhnte.

Später folgen an dieser Stelle weitere Texte zum Thema Schule und Hochschule.

4. August 2024.

Hochgeladen am 4. August 2024. Zuletzt editiert am 9. August 2024.