John Updike

Unter dem Astronautenmond / Rabbit Redux

Updikes härtester Roman.

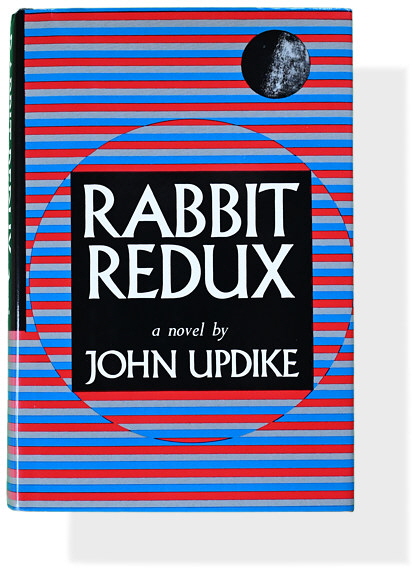

Die Mondlandung 1969 eines US-amerikanischen Astronautenteams hat dem Buch seinen deutschen Titel gegeben – ein Geistesblitz des Übersetzers, angeregt von der Illustration der Originalausgabe im New Yorker Verlag Alfred A. Knopf.

So wie die Mondlandung der Zenit der nordamerikanischen Zivilisation ist, so wird diese „unten” im Land zerrissen von scharfen politischen und kulturellen Gegensätzen, deren Mittelpunkte der Vietnam-Krieg, Studenten- und Rassenunruhen bilden, so bewegt Harry „Rabbit” Angstrom sich in dieser Zeit durch den Nadir, den Tiefpunkt seines Leben.

Der Anti-Held Harry, den wir noch von „Rabbit, run” kennen („Rabbit Redux” bedeutet „Harrys Wiederkehr”), lebt wieder mit seiner Frau Janice zusammen. Er arbeitet als angelernter Setzer in einem Verlag in „Brewer”, einer Stadt im US-Staat Pennsylvania.

Die Ehe von Harry und Janice erstickt beide Partner in Alltag, Routine und Lieblosigkeit. Janice verlässt Harry und zieht zu einem Liebhaber, ihrem Kollegen Charlie Stavros, emanzipiert sich also gewissermaßen und macht dasselbe wie Harry einst, als er mit Ruth lebte. Der Grieche Stavros, ein Antipode von Harry in praktisch jeder Hinsicht, „befreit” Janice, ihre Sexualität und ihre ganze Persönlichkeit.

Dass Charlie ein entschiedener Gegner des Vietnam-Krieges ist, macht die Sache für Rabbit nur umso schlimmer. Das bleibt nicht das einzige Problem. Als Harry Janice kennenlernte, war ihr Vater Gebrauchtwagenhändler, ein Business, das Updike mehrfach wenig schmeichelhaft beschreibt. Mittlerweile hat es der alte Fred Springer zum seriösen Toyota-Händler gebracht, hat also einen sozialen Aufstieg hingelegt, an dem auch Janice teilnimmt, da sie bei ihrem Dad im Laden arbeitet. Sozial ist sie Harry nun gewissermaßen „über”.

Nelson, der gemeinsame Sohn von Harry und Janice, bleibt beim Vater, ist aber alles andere als pflegeleicht, trägt lange Haare und meldet Konsumansprüche an, die Harry nicht erfüllen kann und will.

Das ist die Ausgangssituation, in der Harry also keineswegs der „gutsituierte und zufriedene Bürger” ist, wie der deutsche Rowohlt Verlag (der erstmals von S. Fischer übernommen hatte) im Klappentext den Kaufinteressenten weismachen will, um irgendein Klischee zu bedienen.

Harry nimmt Jill, eine drogensüchtige, blutjunge Frau aus reichem Elternhaus, bei sich auf. In ihrem Schlepptau kommt „Skeeter”, ein junger schwarzer Zuhälter, Drogendealer und Ex-Vietnam-Soldat, der sich für den Messias hält. Es entwickelt sich eine verquere und spannungsgeladene Dreiecksbeziehung zwischen den Erwachsenen, in die zumindest emotional auch Nelson einbezogen ist. Harrys und Janice’ Haus beherbergt im Sommer 1969 also eine Kommune. In einer Situation droht gar Gruppensex zwischen den drei Erwachsenen, ein anderes Mal ein homosexuelles, interethnisches Erlebnis. Doch Harry kann sich gerade noch einmal entziehen. „He has escaped. Narrowly.”

Rassistische Nachbarn, die stört, dass ein „Nigger” in ihrer guten Gegend nicht nur wohnt, sondern auch noch Sex mit einer jungen weißen Frau hat, wie sie es ausspioniert haben, unternehmen nach unmissverständlichen Warnungen, gegen die sich Harry, der eigentlich stockkonservative weiße Amerikaner, entschieden verwahrt, einen Brandanschlag auf die Garage von Harrys Haus. Das Feuer greift auf das Wohngebäude über. Jill, von Skeeter wiederholt gedemütigt und an immer härtere Drogen gebracht, verbrennt apathisch in den Flammen. Harry hatte die flehentlichen Bitten der jungen Frau und seines Sohnes, den Dealer hinauszuwerfen, der eine fatale Macht über die ganze „Kommune” hatte, nicht erhört. Nun haben beide, er und seine Frau Janice, die vor 10 Jahren durch eine Unachtsamkeit unter Alkoholeinfluss den Tod des Babys Becky verursacht hatte, gleich viel Schuld auf sich geladen.

In diesen selben Tagen verliert Harry auch noch seinen Job, weil der neue Filmsatz seine Arbeit als Setzer an der Linotype überflüssig macht. Sein alter Dad, der zeitlebens in der gleichen Abteilung arbeitete, darf bleiben, weil er ohnehin bald in Rente geht. Der dritte Arbeiter, ein „Neger” (in der Zeit, als sie sich selbst noch so nannten), darf aus sozialen Gründen bleiben.

Harry zieht mit Nelson zu seinen Eltern zurück, in die Weiser Street. Seine Mutter ist schwer an Parkinson erkrankt und wird sterben. Harrys Schwester Miriam „Mim” kommt zu Besuch aus Kalifornien. Sie lebt dort erfolgreich und selbständig als eine Art Escort-Dame in der Halbwelt erfolgreicher und gerissener Geldleute.

Gegen Ende des Romans verlässt Janice ihren griechischen Liebhaber, weil ihre gemeinsame Beziehung sich erschöpft hat, und nimmt ihre Ehe mit Harry wieder auf. Das ist ihre Entscheidung. Sie nimmt ihn sich einfach zurück. „Prey.”

So viel in Kurzform und nur als grobes Gerüst der Plot, der wie üblich meisterhaft erzählt wird und ein Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft Ende der 60er Jahre ist.

Also ein dramatisches und auch ein klägliches Geschehen, das den armen Harry mehrfach an die Grenze des von Menschen Ertragbaren oder sogar darüber hinaus bringt, ein Geschehen, das ein Todesopfer fordert, beinahe ein zweites (siehe unten) und die amerikanische Durchschnittsfamilie der Mittelschicht, die gerade in den 60ern so vorbildhaft für die Bundesrepublik war, bis in die Bruchstücke dekonstruiert.

Noch unpassender als oben erwähnte Klappentext ist die Umschlagillustration der deutschen Taschenbuchausgabe von Rowohlt. Der sonst so kongenial arbeitende Grafik-Designer Hans Hillmann lag in schon lächerlicher Weise völlig daneben, weil er offenbar weder das Buch gelesen, noch jemand vom Verlag ihm seinen Inhalt mitgeteilt hat. Das Aquarell zeigt einen grinsenden Harry in einem von überdimensionalen Lippenstiftküssen übersäten weißen Oberhemd. Zu allem Überdruss für den Leser hält er auch noch ein Whiskey-Glas in der Hand, er, der ganz im Gegensatz zu seiner Frau Janice und deren Freundin Peggy kaum trinkt (außer Daiquiri mit Ruth, aber nicht in diesem Buch...). Unglaublich.

Die ebenfalls von Hillmann stammende Illustration der aktuellen Taschenbuchausgabe, die Harry und Janice wie Ölgötzen leblos nackt nebeneinander auf einem Sofa sitzend zeigt (machen sie FKK?), er wieder mit dem Whiskey-Glas und unerklärlicherweise mit einer Brille (!), sie eine Tasse Kaffee (warum?) haltend, trifft es auch nicht viel besser.

Zwischendurch gab es mal eine Taschenbuch-Ausgabe, die – als es so Mode war – auf dem Cover ein s/w still aus einem Film zeigte: Harry Angstrom als ein Mittelding zwischen Rocker und Hippie (die er so hasste), an „Easy Rider” erinnernd: lange Haare, wie Dennis Hopper an den Enden heruntergezogener Schnurrbart, enges T-Shirt, enge Jeans mit breitem, stark mit Applikationen besetztem Ledergürtel... Man muss lachen, aber es zeigt auch wieder, wie mächtig die emotionale Wirkung der Umschlagillustrationen von den Verlagen eingeschätzt wird.

Doch zurück zum Text. Unverwechselbar und unnachahmlich werden die Rabbit-Romane auch durch die eingestreuten Szenen, die vielleicht die Essenz von John Updikes Prosa ausmachen, diese Situationen, meistens Wendepunkte im Leben der Protagonisten, in denen sich das Magische, das Göttliche, das große Universum in den kleinen unbedeutenden Menschen offenbaren.

Da haben wir die Momente, in denen es buchstäblich um Leben und Tod geht, Dreh- und Angelpunkte des Lebens von Harry, Janice und Personen, die in einer engen Beziehung mit ihnen stehen. In „Rabbit, run” war es der Unfall mit der kleinen Becky, als sie in der Badewanne ertrank. Da trat eine anderes Wesen, eine andere Präsenz hinzu, die dieses Geschehen beobachtete, aber unbestimmt blieb und nicht eingriff oder es nicht konnte.

Dass John Updike bekennender Christ war, merkt man noch mehr in einer anderen Szene. In „Rabbit Redux” erleidet Janice’ Geliebter Charlie Stavros einen Herzanfall. Janice, die bei ihm ist, gerät wie damals bei Becky in Panik und findet einfach nicht seine Tabletten, obwohl sie im Badezimmer-Schränkchen rechts auf einem Regal stehen. Sie läuft zu ihm zurück und legt ihren Kopf auf seine Brust. Da spürt sie, dass zwei Wesen um Charlies Leben und letztlich auch um ihr eigenes Seelenheil kämpfen. Da ist ein Teufel („the devil”, die Übersetzung sagt „der Dämon”), der an Charlies Herz zerrt, und da ist noch jemand anderes...

„There is a third person in the room, this person has known her all her life and looked down upon her until now; through this other pair of eyes she sees she is weeping, hears herself praying”... Tränen auch beim Leser.

Und da ist die schönste Liebesszene, von den vielen, nie sich ähnelnden, die John Updike geschrieben hat, vielleicht gerade deshalb die schönste, weil sie nicht „explizit” ist und es nicht zum intercourse kommt. Als Harry und Janice nach ihrer bitteren Trennung zusammen in ein Motel fahren, sich zum ersten Mal wieder zusammen ins Bett legen, unbeholfen, tastend den anderen Körper wieder erspüren, sich erinnern, wie er beschaffen war, sich aneinanderlegen und todmüde von ihren vielen Kämpfen einfach nur einschlafen. „He. She. Sleeps. O. K.?” Ja, okay...

Erneut erschließt sich mir dieses Buch richtig erst im Original. Die Übersetzung, diesmal von Kai Molvig, wirkt häufig unbeholfen, es ist aber auch sehr schwer, die amerikanische Sprache ins Deutsche zu bringen, vor allem zu einer Zeit, als beide Sprachen noch völlig getrennt waren und sich die deutsche nicht so wie heute (2023) zunehmend der anglo-amerikanischen unterwirft – so weit, bis gar keine deutschen Begriffe mehr gefunden werden, die auch nicht irgendwie so schick und modern klingen, so bei den Unwörtern “lockdown” (= staatlich angeordnete Zwangsschließung”) oder “woke” (= erwacht, erweckt; nicht umsonst an die puritanische “Erweckungsbewegung” erinnernd) .

Auf jeden Fall macht der Übersetzer nicht so viele grobe Fehler wie Frau Carlsson.

***Edit 30. August 2023 zur Übersetzung***

Dass es auch ganz anders geht, beweist Barbara Henninges mit der deutschen Übersetzung von “Rabbit is Rich” (1981), dem dritten Teil der Rabbit-Tetralogie, auf Deutsch 1983 erschienen unter dem Titel “Bessere Verhältnisse”. Kurz gesagt: leicht, fließend, sicher. Schade und unverständlich, dass Frau Henninges danach für weitere Übersetzungen von John Updike nicht mehr eingesetzt wurde.

***Ende Edit***

In der Gesamtschau fällt „Rabbit Redux” gegenüber den anderen Rabbit-Romanen etwas zurück, aber nur natürlich nur relativ. Im Bemühen Updikes, die „Rassenproblematik” in das Leben einer amerikanischen Durchschnittsfamilie und damit des ganzen Landes eindringen zu lassen, wirkt die mittlere Passage („Skeeter”) zu sehr und geradezu quälend in die Länge gezogen. Oder wollte John Updike den Leser auch quälen?

9. April 2023

Abgebildete Ausgaben:

Rabbit Redux. A novel by John Updike. Alfred A. Knopf, New York 1971. Sixth printing June 1991. 407 p.

Deutsche Erstausgabe: Unter dem Astronautenmond. Roman. Deutsch von Kai Molvig. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg Februar 1973. 399 Seiten. Damals 26,00 DM.

Erste deutsche Taschenbuchausgabe: Unter dem Astronautenmond. Roman. Deutsch von Kai Molvig. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 27.–29. Tausend März 1987. (Erstauflage Januar 1978.) 399 Seiten. Damals 12,80 DM.

Hochgeladen am 10. April 2023. Zuletzt aktualisiert am 30. August 2023.